選挙活動を始めるにあたって、選挙カーのスピーカー選びや使い方に悩んでいませんか?

選挙カーの音響システムは、単に大音量で名前を連呼すればよいわけではありません。

公職選挙法のルールを守りながら、有権者に不快感を与えずに効果的にアピールすることが肝心です。

本記事では、法的な規制から実践的な活用テクニック、必要な機材やレンタルプランまで幅広く解説します。

ぜひ最後まで読んで、有権者の心に響く選挙活動を実現してください。

選挙カーのスピーカー関連で知るべき公職選挙法のルール

選挙カーのスピーカーを使用するうえで、もっとも注意すべきなのが公職選挙法です。

知らず知らずのうちに法律違反を犯してしまうと、選挙活動そのものに大きな支障をきたす可能性があります。

ここでは、選挙カーのスピーカーに関連する公職選挙法のポイントを4つ解説します。

- ・連呼行為が可能な時間帯

- ・音量に関する規定はないが場所への配慮が必要

- ・スピーカーの数と表示板の義務

- ・選挙運動期間外での使用は違反

これらのルールを遵守し、クリーンな選挙戦を行いましょう。

▼選挙運動のルールについて詳しく知りたい方はこちら

選挙運動のルールとは?告示前にできることややってはいけないことも解説

連呼行為が可能な時間帯

選挙カーからの候補者名の連呼や街頭演説は、公職選挙法によって時間が厳しく制限されています。

具体的には、午前8時から午後8時までの間に限られています。

この時間帯以外での拡声器を使用した選挙運動は法律違反となるため、避けなければなりません。

時間制限は、有権者の平穏な生活を守るためのルールです。

時間を守ることは、法律を遵守する候補者としての姿勢を示す第一歩であり、有権者からの信頼を得るうえで不可欠です。

▼選挙違反になる行為について詳しく知りたい方はこちら

選挙違反になる行為とは?一般有権者も注意すべき禁止行為と罰則を解説

音量に関する規定はないが場所への配慮が必要

選挙カーのスピーカー音量について、公職選挙法には「〇デシベル以下」といった具体的な数値規制はありません。

しかし、これは無制限に大音量を出してよいという意味ではないのです。

法律では、学校や病院、診療所・その他の療養施設の周辺では、静穏を保持するよう努めなければならないと定められています。

これは「努力義務」とされていますが、無視して大音量で演説を続けると、有権者からのクレームや悪評につながりかねません。

有権者の生活に寄り添う姿勢を示すためにも、これらの施設の周辺では自主的に音量を下げるといった配慮が、信頼獲得につながります。

スピーカーの数と表示板の義務

選挙カーに搭載できる拡声機(スピーカー)の数は、選挙の種類によって定められています。

候補者1人につき原則として「一そろい」の拡声機の使用が認められていますが、例外もあります。

さらに重要なのが「表示板」の掲示義務です。

選挙運動のために使用する自動車と拡声器には、選挙管理委員会から交付される「表示」と記された札や旗を、見やすい場所に取り付ける必要があります。

この表示板がなければ選挙カーとして認められず、選挙運動を行えません。

選挙運動期間外での使用は違反

選挙運動は、立候補の届出が受理された日(告示日・公示日)から、投票日の前日までの限られた期間しか行えません。

この期間外に、特定の候補者への投票を呼びかける目的でスピーカーを使用する行為は「事前運動」と見なされ、公職選挙法で固く禁じられています。

ただし、選挙運動に当たらない「政治活動」として拡声器を使用することは可能です。

その場合、地方自治体が定める騒音防止条例などが適用され、音量や時間帯に制限がかかる点に注意が必要です。

選挙運動と政治活動の区別を正しく理解し、定められた期間とルールの中で活動することが、公正な選挙戦の基本となります。

スピーカー以外で選挙カーに必要なもの

選挙カーの性能は、スピーカーだけで決まるわけではありません。

候補者の声をクリアに届け、長時間の選挙戦を戦い抜くためには、音響システムを構成する他の機材や、車両そのものの装備も大切です。

ここでは、スピーカー以外に選挙カーに必要なものを紹介します。

- ・アンプやミキサー・マイク

- ・長時間の稼働を支える大容量バッテリー

- ・夜間でも目立つLED照明

- ・もっとも影響のある看板

これらの装備を整えることで、選挙カーの効果を最大限に引き出せます。

アンプやミキサー・マイク

スピーカーが声を出す「口」だとすれば、アンプは音を増幅する「心臓」です。

スピーカーの性能を最大限に引き出すには、その出力(ワット数)に見合ったアンプを選ぶ必要があります。

次にミキサーは、マイクの音量やBGMのバランスを調整する「司令塔」の役割を担います。

そして、候補者の声を直接拾うマイクは、演説の明瞭さを左右する重要な機材です。

アーティストが使用するほどの高音質なマイクは、スピーカーが同じものでもより遠くまできれいに声が届くので、選挙カーにも最適です。

これら3つの機材が一体となって、初めて質の高い音響システムが完成します。

長時間の稼働を支える大容量バッテリー

選挙活動は早朝から夜まで続く長丁場です。

エンジンを停止して街頭演説を行う場面も多く、車両のメインバッテリーが消耗し「バッテリー上がり」を起こす危険性が高まります。

このリスクを回避するために不可欠なのが、大容量バッテリーです。

夏場や冬場はエアコンの使用でさらに電力消費が増えるため、余裕を持った容量のバッテリーを選ぶことが肝心です。

安定した電源の確保は、スムーズな選挙活動を続けるための生命線といえるでしょう。

夜間でも目立つLED照明

日が暮れてからの時間帯も、有権者に候補者の顔と名前を覚えてもらうための貴重な活動時間となります。

そこで効果を発揮するのが、LED照明です。

看板を明るく照らすことで、夜間でも候補者の写真や名前が遠くからでもはっきりと認識できます。

消費電力が少なく長寿命なLED照明は、バッテリーへの負担も少なく、選挙カーの装備として有効です。

暗い夜道でも候補者の存在を際立たせ、有権者の記憶に刻み込むための有用なツールといえます。

有権者に好印象を与える選挙カーのスピーカー活用方法

高性能なスピーカーをそろえても、その使い方が悪ければ有権者に「うるさい」という不快感を与え、逆効果になってしまいます。

ここでは、有権者に好印象を与え、支持につなげるためのスピーカーの活用方法を6つ紹介します。

- ・好印象を与える話し方を意識する

- ・騒音クレームを避けるための配慮を行う

- ・クレームを減らす走行ルートを設定する

- ・演説がクリアに聞こえる音質を選択する

- ・場所や時間帯に応じた音量調整を行う

- ・よくある音響トラブルに対処しておく

これらを実践し、有権者の心に響く選挙運動を展開しましょう。

好印象を与える話し方を意識する

スピーカーから流れる声は、候補者の人柄を伝えます。

信頼感のある印象を与えるためには、まず腹式呼吸を意識し、お腹から安定した声を出すことが基本です。

早口になりすぎず、語尾をはっきりと発音することで、誠実さが伝わります。

また、一本調子の演説は聞き手を飽きさせてしまいます。

もっとも訴えたい政策やキーワードを話す際には、少し声を大きくしたり、スピードを落としたりと抑揚をつけることが効果的です。

さらに、文と文の間に意識的に「間」を作ることで、聞き手は内容を理解しやすくなり、話に引き込まれます。

騒音クレームを避けるための配慮を行う

選挙カーに対するもっとも多いクレームが「騒音」に関するものです。

法律で活動が認められているとはいえ、有権者の生活に割り込む形になることを忘れてはいけません。

クレームを避けるためには、候補者側の細やかな配慮が不可欠です。

たとえば、法律上は午前8時から活動可能ですが、出勤前で慌ただしい時間帯や静かに過ごしたい早朝の住宅街では、音量を控えめにしましょう。

「法律で許されているから」という姿勢ではなく、「お騒がせしております」という謙虚な気持ちを持つことが大切です。

その姿勢が声のトーンや言葉選びに表れ、有権者の理解を得ることにつながります。

▼選挙カーでの許可・音量規制・対応策について詳しく知りたい方はこちら

選挙カーで音楽を流すのは違法?許可・音量規制・対応策を解説

クレームを減らす走行ルートを設定する

騒音クレームを減らすためには、走行ルートの工夫も効果的です。

毎日同じ時間帯に同じ道を通ると、その地域の住民にとっては繰り返される騒音となり、ストレスを与えてしまいます。

選挙事務所周辺などを除き、できるだけ日によって走行ルートを変えるようにしましょう。

また、意外と見落としがちなのが、交通量の多い道路での右折です。

選挙カーが右折待ちをすることで後続車に渋滞を引き起こし、ドライバーからの印象を悪化させる原因になります。

可能な限り右折を避けるルート設定を心がけるだけで、無用な反感を買うリスクを減らせます。

演説がクリアに聞こえる音質を選択する

有権者に好印象を与えるためには、音量だけでなく「音質」も重要です。

音が割れて歪んでしまうと、何をいっているか聞き取れないだけでなく、不快な印象を与えてしまいます。

これは、アンプのボリュームを上げすぎた際に起こりやすい現象です。

また、スピーカーの材質によっても音質は変わります。

低音を抑えて中高音を強調することで、人の声が聞き取りやすくなります。

エコーやリバーブなどの効果は控えめにし、自然な音声を心がけましょう。

マイクと口の距離は10センチメートル程度を保ち、息がかからないよう斜めに構えます。

定期的に音響チェックを行い、最適な設定を維持することが大切です。

場所や時間帯に応じた音量調整を行う

1日を通して同じ音量、同じ話し方で選挙運動を行うのは非効率的です。

有権者に効果的に訴えかけるためには、場所や時間帯に応じて柔軟にスタイルを変える必要があります。

たとえば、交通量が多く騒がしい駅前では、ある程度の音量と、ハキハキとした少し早めのテンポで話さないと、周囲の雑音に声が埋もれてしまいます。

一方で、人々が静かに暮らす住宅街では、同じやり方ではただの騒音と受け取られかねません。

ここでは音量をぐっと絞り、落ち着いたトーンでゆっくりと丁寧に語りかける方が、住民の心に響きます。

よくある音響トラブルに対処しておく

選挙期間中にもっとも避けたいのが、マイクやスピーカーの音響トラブルです。

とくに頻繁に起こるのが、スピーカーから「キーン」という甲高い不快音が発生するハウリングです。

これは、スピーカーから出た音をマイクが再び拾ってしまうことで起こります。

ハウリングを防ぐためのもっとも基本的な対策は、マイクをスピーカーに近づけすぎない、向けないことです。

もしハウリングが発生してしまった場合は、慌てずに一度アンプのボリュームを下げ、マイクの位置や向きを調整し直しましょう。

事前にトラブルの原因と対処法を知っておくだけで、いざというときに冷静に対応できます。

【車種別】選挙カーのスピーカー付きレンタルプランと特徴

選挙カーの準備には、機材の選定から設置、法律の確認まで多くの手間がかかります。

そこでおすすめなのが、専門業者が提供するレンタルプランの活用です。

ここでは、選挙の規模や目的に合わせた代表的な3つの車種プランと、保険補償制度を紹介します。

- ・小回りが利く軽車両(ハイゼットなど)

- ・運転しやすい普通車(タウンエースなど)

- ・スタッフも同乗できる大型車(ハイエースなど)

- ・万が一に備える保険補償制度

選挙戦略に合ったプランを選び、効率的な選挙戦を展開しましょう。

小回りが利く軽車両(ハイゼットなど)

町議会議員選挙や市議会議員選挙など、比較的狭いエリアでの選挙戦に最適なのが、ハイゼットカーゴなどの軽車両タイプです。

最大のメリットは、その小回りのよさにあります。

住宅街の細い路地や、入り組んだ道にもスムーズに入れるため、有権者一人ひとりにきめ細かく声を届けることが可能です。

普通車に比べてレンタル費用や燃料費を抑えられるため、選挙費用を少しでも節約したい新人候補者にとっては魅力的な選択肢です。

コンパクトながらも、スピーカーや看板を搭載でき、選挙カーとしての役割を十分に果たしてくれます。

運転しやすい普通車(タウンエースなど)

市長選挙や都道府県議会議員選挙など、より広範囲での活動が求められる選挙戦では、タウンエースのような普通車(ミニバン)タイプが活躍します。

軽車両よりも車内スペースに余裕があるため、スタッフが同乗しても窮屈さを感じにくく、長時間の移動も快適です。

運転席の車高が高く視野が広いため、運転しやすい点も大きなメリットといえるでしょう。

軽車両よりも大きな看板を設置できるため、有権者へのアピール力も向上します。

機動力と積載能力、快適性のバランスが取れた、オールラウンドな選挙カーといえます。

スタッフも同乗できる大型車(ハイエースなど)

国政選挙や知事選挙といった大規模な選挙戦で、圧倒的な存在感と機動力を発揮するのが、ハイエースなどの大型車タイプです。

大きな車体は走行安定性に優れ、長距離移動でも候補者やスタッフの疲労を軽減します。

最大の利点は、大勢のスタッフが同乗できる広い車内空間です。

公職選挙法で認められた最大サイズの看板と、複数の大型スピーカーを搭載できるため、そのアピール効果は絶大です。

沿道の人々の視線を釘付けにし、選挙戦の勢いを印象付けるうえで、これ以上ない選択肢といえるでしょう。

万が一に備える保険補償制度

選挙期間中は、慣れない道を長時間運転することも多く、交通事故のリスクは常に伴います。

万が一事故を起こしてしまった場合、選挙活動が中断するだけでなく、多額の賠償責任を負う可能性もあります。

そのため、選挙カーをレンタルする際は、必ず保険補償制度の内容を確認しましょう。

契約前に補償の範囲と自己負担額を確認し、安心して選挙活動に専念できる体制を整えておくことが賢明です。

まとめ:効果的な選挙カーのスピーカーを選択して支持を拡大

選挙活動において、適切なスピーカー運用は有権者との信頼関係構築の第一歩となります。

W1N選挙カーでは、業界大手UNI-PEXの車載用音響システムを採用した選挙専用レンタカーをご用意しています。

町議会・市議会向けの軽車両ハイゼットから、衆議院・参議院選挙向けの大型車両ハイエースまで、選挙規模に応じた3タイプの車両です。

すべての車両に大容量バッテリーとLED照明を標準装備し、長時間の選挙活動をサポートします。

保険補償制度も充実しており、自己負担額最大7万円で安心してご活動いただけます。

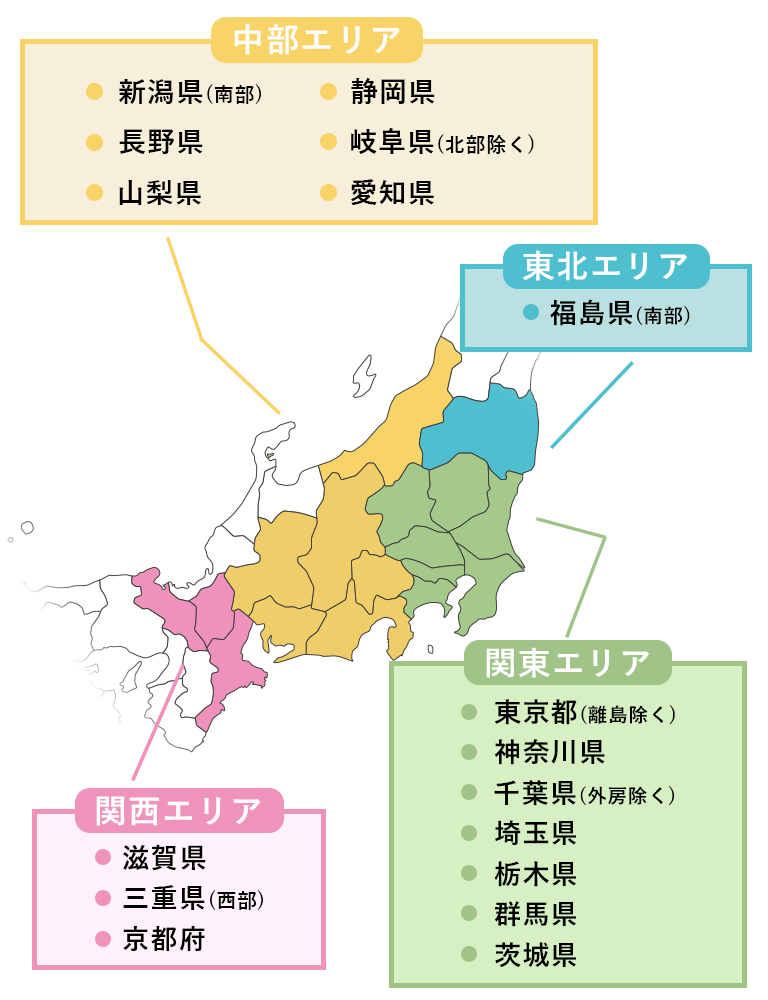

東海・関東・甲信越エリアで営業しており、詳細はお気軽にお問い合わせください。

浅田 孝

アサダ印刷株式会社 代表取締役

W1N選挙カー 代表

1968年生まれ

累計400を超える選挙活動に従事、選挙カー貸出とともに候補者の寄り添い、共に当選を目指す。

モットーは、問い合わせメールに最短で返信(休日関係なく)依頼事は、経験なくても断らず全力で対応する。

常に、候補者目線で考え行動する。

選挙のプロであり、印刷のプロ。