選挙への立候補を検討する際、もっとも気になるのが費用面ではないでしょうか?

供託金だけでも15万円から600万円となり、さらに選挙運動にかかる費用を合わせると、総額は想像以上に膨らみます。

本記事では、選挙費用の内訳や公費負担制度の仕組み、自己負担を抑える具体的な対策を解説します。

計画的な資金準備で、ぜひ理想の選挙戦を実現してください。

選挙費用はすべて自己負担?内訳を項目別に紹介

選挙に出馬するためには、さまざまな費用が発生しますが、すべて自己負担になるわけではありません。

選挙費用は、立候補の際に必要な「供託金」や、選挙運動期間中に発生する人件費、事務所の家賃など、多岐にわたります。

まずは、選挙にかかる費用の内訳を正しく把握することが、資金計画の第一歩です。

ここでは、選挙費用のおもな10項目を説明します。

- ・供託金

- ・人件費

- ・家屋費

- ・通信費

- ・印刷費

- ・広告費

- ・文具費

- ・食糧費

- ・宿泊費

- ・雑費

これらの内訳を理解することで、選挙費用の全体像が明確になります。

供託金

立候補する際に法務局へ一時的に預けるお金のことです。

この制度は、当選を争う意思のない人や、売名目的といった無責任な立候補を防ぐために設けられています。

供託金の額は選挙の種類によって異なり、たとえば市議会議員選挙では30万円、町村議会議員選挙では15万円が必要です。

この供託金は、選挙で一定の得票数(供託物没収点)を上回れば全額返還されます。

しかし、得票数がこの基準に達しなかった場合は没収され、国や地方自治体の収入となります。

単にお金が返ってこないだけでなく、後述する公費負担が受けられなくなるため、候補者にとって大きなリスクです。

人件費

選挙運動に携わるスタッフへの報酬です。

ただし、誰にでも報酬を支払えるわけではありません。

公職選挙法では、報酬を支払えるのは、選挙カーでアナウンスを行う車上運動員(ウグイス嬢など)です。

また、ポスター貼りやはがきの宛名書きといった単純な労務を行う労務者、事務員などに限定されています。

選挙事務所の幹部や各部署の責任者といった、選挙運動の企画・運営に中心的に関わる人へ報酬を支払うことは禁止されています。

報酬を支払えるスタッフについても、人数や1日あたりの報酬額に上限が定められているため、法律の範囲内で計画的に人手を確保しなければなりません。

家屋費

選挙運動の拠点となる選挙事務所にかかる費用です。

具体的には、事務所としてテナントを借りる場合の賃料や、プレハブなどで仮設事務所を建設した場合の建設費が含まれます。

事務所を設置する際の電気・水道の契約や、電話・インターネット回線の引き込み工事にかかる費用も家屋費として計上されます。

近年、とくに地方議員選挙では、費用を抑えるために候補者の自宅の一室を選挙事務所として使用するケースも増えてきました。

自宅を事務所にする場合、新たに賃料は発生しませんが、活動に必要な備品などを準備する費用は別途考慮する必要があります。

通信費

選挙運動における連絡や情報発信にかかる費用です。

おもな内訳として、選挙事務所で使用する電話やFAXの通信料、インターネットのプロバイダー料金、郵便物の送料などがあげられます。

支持を訴えるために多くの有権者へ電話をかける「電話作戦」などを実施する場合は、電話代が大きな割合を占めることも。

ただし、公職選挙法で定められた枚数内で送付する選挙運動用通常はがき(法定はがき)については、郵送料が無料となる制度があります。

この制度をうまく活用することで、通信費の一部を抑えることが可能です。

印刷費

選挙運動で使用するさまざまな印刷物にかかる費用です。

具体的には、公設掲示場に貼る選挙運動用ポスターや、有権者に配布する選挙運動用ビラ、選挙運動用通常はがき(法定はがき)などの印刷代がこれにあたります。

これらの選挙運動期間中に使用する印刷物の一部は、後述する公費負担制度の対象となり、自己負担を軽減できます。

一方で、選挙運動期間が始まる前の「政治活動」の期間に使用する後援会リーフレットや名刺、政治活動用ポスターなどの印刷費は、すべて自己負担です。

そのため、明確に区別して管理することが賢明です。

広告費

候補者の名前や政策を有権者に広く知らせるための費用です。

選挙運動における広告費の代表的なものとして、選挙カーの看板製作費やレンタル料、選挙事務所の外に設置する看板やのぼりの製作費があげられます。

演説会などで使用する拡声器のレンタル費用も広告費に含まれます。

選挙カーの看板を新たにデザインから作成する場合、数十万円の費用がかかることもあり、広告費は選挙費用の中でも大きな割合を占める項目の1つです。

これらの広告物は有権者の目に直接触れるため、費用対効果を考えながら戦略的に活用することが求められます。

文具費

選挙事務所での事務作業に必要となる消耗品にかかる費用です。

具体的には、書類作成に使用するボールペンやノート、ファイルをまとめるためのクリップやホチキス、ポスターを貼るための画鋲やテープなどが含まれます。

一つひとつの単価は小さいものの、選挙運動期間中は多くの書類作成や事務作業が発生するため、まとまると一定の出費となります。

これらの費用もすべて選挙運動費用収支報告書に記載する必要があるため、領収書をきちんと保管し、正確に経費を管理することが大切です。

計画的に必要なものをリストアップし、無駄な出費を抑える工夫が求められます。

食糧費

選挙運動期間中にスタッフへ提供する飲食物にかかる費用です。

法律では、選挙事務所でスタッフに提供するお茶や、それに伴い通常用いられる程度のお菓子は認められています。

選挙運動員や労務者に対しては、お弁当を提供することも可能です。

ただし、提供可能なお弁当には、1食あたりの上限金額や、選挙期間を通じて提供できる総数に厳しい制限が設けられています。

これらの規定を超えた飲食物の提供は、有権者への利益供与とみなされ、公職選挙法違反に問われる可能性があるため、細心の注意が必要です。

宿泊費

選挙運動員が遠隔地での活動などのために、宿泊が必要となった場合に発生する費用です。

たとえば、選挙区が広範囲にわたる場合や、特定の地域で集中的に活動を行う際に、運動員が自宅に戻らずに現地で宿泊することがあります。

この宿泊費も、食糧費と同様に法律で上限が定められています。

1人1泊あたりの上限金額が決められており、それを超える費用は認められません。

選挙運動の計画を立てる際には、スタッフの移動や宿泊の必要性を事前に検討し、法律の範囲内で予算を組むことが肝要です。

適切な管理を怠ると、意図せず法律違反となるリスクがあります。

雑費

これまで紹介したどの項目にも分類されない、選挙運動に関するさまざまな費用をまとめたものです。

たとえば、選挙カーの清掃用品や、事務所の備品を補修するための粘着テープ、スタッフが着用する手袋などが含まれます。

事務所で使用するガス代や電気代、水道代といった光熱費も雑費として計上されることが一般的です。

これらの費用は、選挙運動費用収支報告書として選挙後にすべて報告する義務があります。

そのため、少額な支出であっても必ず領収書を受け取り、何のために使った費用なのかを記録しておくことが、透明性の高い選挙運動を行ううえで不可欠です。

選挙費用の自己負担を減らす「公費負担制度」とは?

公費負担制度は、お金のかからない選挙の実現と候補者間の機会均等を目的として設けられた制度です。

国や地方自治体が選挙運動費用の一部を税金で負担することで、経済力による不公平を是正しています。

ただし対象は、法律で定められた特定の項目に限定されています。

供託金没収点を下回ると公費負担を一切受けられなくなるという厳しい条件も、把握しておかなければなりません。

ここでは、以下3つの観点から公費負担制度を説明します。

- ・公費負担の対象となる選挙運動費用

- ・公費負担を受けるための手続きと注意点

- ・供託金没収で全額自己負担になるリスク

制度を正しく理解し活用することで、自己負担を大幅に軽減できます。

公費負担の対象となる選挙運動費用

公費負担制度は、選挙運動にかかるすべての費用をカバーするわけではありません。

対象となるのは、法律や条例で定められた特定の項目に限られます。

これらの項目と上限額を正しく理解しておくことが、制度を最大限に活用するための第一歩です。

公費負担の対象となるおもな費用として、以下3つを紹介します。

- ・選挙運動用自動車の使用

- ・選挙運動用ポスターの作成

- ・選挙運動用ビラの作成

詳しく見ていきましょう。

選挙運動用自動車の使用

選挙運動用自動車の使用にかかる費用は、公費負担の主要な対象の1つです。

これには大きく分けて2つの契約方法があり、候補者はいずれかを選択します。

1つは、燃料代や運転手を含めてタクシー会社などと一括で契約する「ハイヤー方式」です。

もう1つは、「自動車の借入(レンタカー)」「燃料の供給」「運転手の雇用」をそれぞれ別々に契約する「個別契約」方式です。

どちらの方式でも、1日あたりの上限額が定められており、その範囲内でかかった実費が公費で負担されます。

▼選挙カーの公費負担制度について詳しく知りたい方はこちら

選挙カーの公費負担制度とは?運転手の日当とルールについても解説

選挙運動用ポスターの作成

選挙運動用ポスターの作成費用も、公費負担の対象です。

対象となるのは、選挙管理委員会が設置する公設掲示場に掲示するためのポスターに限られます。

この公費負担には、1枚あたりの単価と作成できる枚数、両方に上限が設けられています。

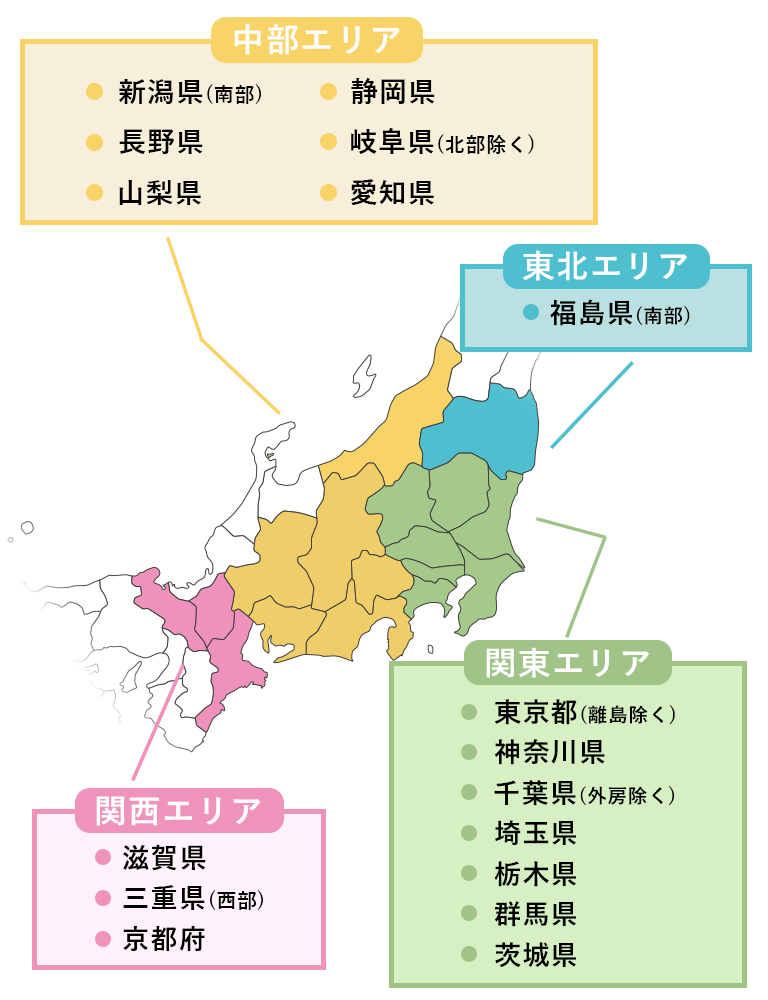

東京都の事例では、上限単価はポスター掲示場の数に基づいて計算式で算出され、上限枚数は原則として掲示場の数の2倍以内です。

この上限の範囲内で、実際にポスター作成にかかった費用が公費で支払われます。

参考資料:東京都選挙管理委員会 「公費負担経費請求の手引 」

選挙運動用ビラの作成

選挙運動用ビラの作成費用も、公費負担の対象です。

ただし、どのようなビラでも対象になるわけではなく、法律で定められたサイズ(A4サイズ以内)や枚数の上限を守る必要があります。

また、選挙管理委員会が交付する「証紙」を貼付したものでなければ、頒布できません。

公費負担の限度額は、「1枚あたりの上限単価×上限枚数」で計算され、その範囲内で実際にかかった印刷費用が支払われます。

▼政治活動のチラシ配布について詳しく知りたい方はこちら

政治活動のチラシ配布はどこまで許される?法律・時間帯・注意点を解説

公費負担を受けるための手続きと注意点

公費負担制度を利用するためには、定められた手続きを正確に、かつ期限内に行う必要があります。

まず、候補者はポスターの印刷業者やレンタカー会社などと、費用が発生する「有償契約」を締結します。

そして、その契約書の写しを添えて、立候補の届出と同時に選挙管理委員会へ届け出るのが一般的です。

その後、業者側が自治体へ費用を請求するという流れになります。

重要なのは、費用が候補者を経由せず、自治体から業者へ直接支払われる点です。

供託金没収で全額自己負担になるリスク

公費負担制度を利用するうえで、もっとも注意しなければならないのが供託金との関係です。

選挙運動用自動車やポスター作成などにかかる費用は、選挙の結果、候補者の得票数が「供託物没収点」を下回った場合、公費負担の対象外となります。

つまり、本来であれば税金で賄われるはずだった費用が、すべて候補者自身の自己負担に変わってしまうのです。

このリスクは、選挙資金計画全体を根底から揺るがしかねないため、必ず理解しておく必要があります。

選挙戦においては、当選を目指すと同時に、まずはこの供託物没収点を上回る得票を得ることが、金銭的なリスクを回避するための現実的な目標となります。

選挙費用の自己負担を抑えるための具体的な対策

選挙費用の自己負担を抑えるためには、削るべき費用と投資すべき費用を明確に区別する必要があります。

以下5つの対策を実践することで、自己負担を削減できます。

- ・かける費用と削る費用を明確に切り分ける

- ・公費負担制度を漏れなく活用する

- ・オンラインツールで広報費を節約する

- ・ボランティアの協力を最大限に引き出す

- ・選挙カーや印刷物は専門業者に任せて効率化する

それぞれ見ていきましょう。

かける費用と削る費用を明確に切り分ける

選挙費用を効果的に管理するためには、かけるべき費用と削るべき費用を明確に区別する視点が欠かせません。

たとえば、有権者に自身の政策や人柄を伝え、理解を深めてもらうための活動には、積極的に資金を投じるべきです。

これらは当選に直結する重要な投資といえます。

一方で、事務所の立地の良さや内装の豪華さなどは、候補者の自己満足に終わりがちで、有権者の投票行動に与える影響は限定的です。

費用を一律に節約するのではなく、有権者へのアピールにつながる活動に資源を集中させることが、賢い資金運用の秘訣となります。

公費負担制度を漏れなく活用する

選挙費用の自己負担を抑えるもっとも効果的な方法は、公費負担制度を漏れなく、そして最大限に活用することです。

この制度をフルに活用するためには、まず対象となる項目と、それぞれの限度額を正確に把握することが大前提となります。

そのうえで、限度額の範囲内でできるだけ質の高いサービスを提供してくれる業者を選ぶことが肝心です。

公費負担の手続きは煩雑なため、制度に精通した専門業者に相談することも有用な選択です。

▼選挙カーの公費負担制度について詳しく知りたい方はこちら

選挙カーの公費負担制度とは?運転手の日当とルールについても解説

オンラインツールで広報費を節約する

現代の選挙運動において、SNSやWebサイトといったオンラインツールの活用は、広報費を節約するための強力な武器となります。

Webサイトの制作や動画の作成には初期費用がかかりますが、一度作ってしまえば、印刷物のように配布のたびにコストが発生することはありません。

FacebookやX(旧Twitter)、Instagramなどを通じて日々の活動を発信し続ければ、資金をかけずに有権者との継続的な関係を築くことが可能です。

これらのツールを戦略的に活用することで、低コストで広範囲の有権者に自身のメッセージを届けられます。

ボランティアの協力を最大限に引き出す

人件費を抑え、選挙運動を円滑に進めるうえで、ボランティアスタッフの協力は欠かせません。

ビラのポスティングや法定はがきの宛名書き、事務所での電話対応など、選挙運動には多くの人手を要する作業が無数にあります。

候補者の理念や政策に共感し、熱意を持って手伝ってくれるボランティアを組織できれば、人件費を大幅に削減し、運動の輪を広げることが可能です。

選挙運動では、法律により報酬を支払えない運動員も多く、無報酬のボランティアの協力が選挙運動の大切な基盤となります。

選挙カーや印刷物は専門業者に任せて効率化する

選挙カーの準備やポスター・ビラの作成は、選挙運動の根幹でありながら、手間のかかる作業です。

これらの準備を効率化し、候補者自身が政策を訴える活動に集中するためには、専門業者に任せるのが賢明な選択です。

専門業者に依頼すれば、公費負担の煩雑な申請手続きを代行してくれるだけでなく、有権者の目を引く効果的な看板デザインの提案も受けられます。

また、選挙カーとポスター印刷をセットで発注することで割引が適用されるサービスもあり、結果的に経費を抑えることにもつながります。

まとめ:選挙費用の自己負担を理解し計画的な出馬を

選挙費用を正しく理解し、計画的に準備を進めることが肝要です。

とくに、選挙カーやポスター作成といった大きな支出は、公費負担を活用しつつ、いかに効率よく準備するかが大切です。

W1N選挙カーでは、車両レンタルから有権者に響く看板デザイン、各種印刷物までをワンストップで提供し、候補者の負担を軽減します。

面倒な公費負担の申請手続きも代行するため、候補者自身は有権者へ政策を訴える活動に集中できます。

選挙カーと印刷物をまとめて依頼することで費用を抑えることも可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。

浅田 孝

アサダ印刷株式会社 代表取締役

W1N選挙カー 代表

1968年生まれ

累計400を超える選挙活動に従事、選挙カー貸出とともに候補者の寄り添い、共に当選を目指す。

モットーは、問い合わせメールに最短で返信(休日関係なく)依頼事は、経験なくても断らず全力で対応する。

常に、候補者目線で考え行動する。

選挙のプロであり、印刷のプロ。